La deuxième conférence de la “Semaine Africaine” de l’ASPA s’est tenue le mardi 26 mars 2024 sous le thème : “Gender equality, inclusion and entrepreneurship in Africa” et a réuni des intervenants éminents et passionnés, tous engagés dans la promotion de l’égalité des genres. Plusieurs questions ont été abordées concernant l’émancipation économique et l’entrepreneuriat des femmes. Notamment, dans quel sens les inégalités de sexe impactent-elles les populations d’une part et le développement économique d’autre part, dans les pays africains ? Quelles sont les initiatives rapidement actionnables pour remédier à la situation ? Telles étaient les questions auxquelles ont répondu nos intervenants parmi lesquels, Mme Bathylle Missika , Responsable de la division “Gender, Philanthropy & Partnerships” à l’OCDE, Mme Vanessa Moungar, Responsable de la diversité et de l’inclusion à LVMH et M. Emile Boyogueno, PhD, enseignant à Sciences Po et Co-fondateur et Directeur exécutif de l’Institut pour la Recherche et l’Analyse Économique et Sociale (IRES-Africa)

Qu’est-ce qui explique les inégalités de genres en Afrique et dans quel sens impactent-elles les populations et le développement économique ?

Selon Vanessa Moungar, l’une des inégalités de genre les plus notables dans la sphère économique est l’accès aux ressources financières. La contribution économique des femmes dans le secteur privé est indéniable pour elle. Cependant, elles restent marginalisées quand il s’agit d’accéder aux ressources financières qui pourraient leur permettre d’atteindre leur plein potentiel économique. Cette inégalité reste une plaie pour l’économie plus globalement. Par exemple, les études sur les pays d’Afrique australe montrent que 90% des revenus générés par les femmes sont réinvestis dans les dépenses du ménage comme l’éducation, la santé, l’alimentation contre seulement 35% du revenu des hommes. Leur capacité à épargner, et donc à faire croître leur activité, s’en trouve donc amoindrie.

Selon Bathylle Missika, les principales causes de ces inégalités sont :

- Les lois formelles comme par exemple le non-droit des femmes à l’héritage dans certains pays qui prive celles-ci de la possibilité de détenir un patrimoine qui pourrait, par exemple, leur servir de garantie pour obtenir des financements dans le cadre de leurs activités économiques, limitant ainsi les possibilités d’entrepreneuriat.

- Les lois informelles dans les tribus telles que les mariages précoces, empêchent les femmes de se former et de développer des compétences pour contribuer sur le marché de l’emploi.

- Les perceptions de la société telles que les croyances selon lesquelles les femmes ne devraient pas percevoir un revenu supérieur à celui des hommes ou encore que l’accès à l’éducation n’est pas indispensable pour les femmes, constituent également un obstacle majeur.

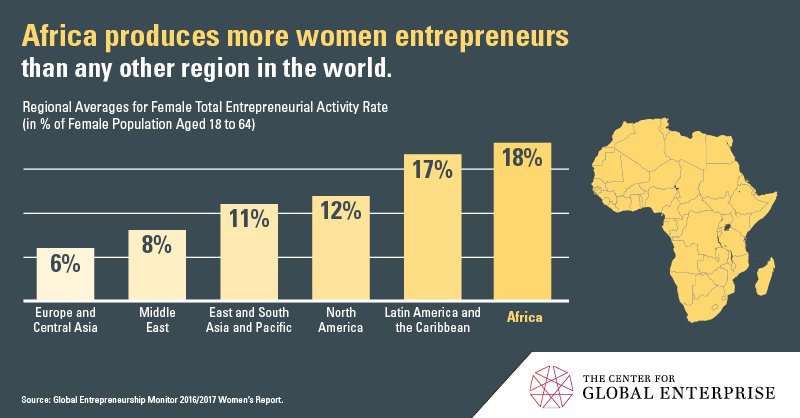

Alors que l’émergence de l’entrepreneuriat féminin en Afrique est souvent loué et présenté comme un moyen d’émancipation économique, Emile Boyogueno tenait à nuancer cette réalité. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’un entrepreneuriat de vocation mais plutôt d’un choix par défaut. La plupart de ces femmes choisissent de lancer leur propre activité par nécessité face à des situations telles que l’abandon scolaire, le chômage ou encore les difficultés financières. Les véritables entreprises tenues par des femmes et qui créent de la richesse sont peu nombreuses et la plupart des activités ne génèrent qu’un faible revenu. D’autre part, il a rappelé que les femmes salariées, occupent généralement des fonctions inférieures aux hommes pour le même niveau académique. Elles rencontrent également davantage de difficultés à progresser professionnellement, souvent entravées par des responsabilités familiales, la maternité, etc.

Comment peut-on éradiquer efficacement ces inégalités et que font les institutions comme la BAD pour promouvoir l’inclusion et l’équité genre en Afrique ?

Vanessa Moungar a affirmé que le département sur l’inclusion des femmes et l’égalité des genres de la BAD a joué un rôle clé dans la mise en place et l’institutionnalisation des principes d’égalité entre les sexes à travers deux axes. D’une part, le “gender mainstreaming”, une politique qui vise à s’assurer que dans tous les projets soutenus par la BAD, les différences inhérentes au contexte des femmes et des hommes sont prises en compte afin de réduire l’écart entre les deux. D’autre part, la mise en place de projets ciblés. Le projet majeur, connu sous le nom d’AFAWA “Affirmative Finance Action for Women in Africa”, a été lancé dans le but de fournir un soutien financier aux femmes entrepreneures. Ces dernières sont souvent considérées comme des emprunteurs plus risqués par les banques, étant donné qu’elles n’ont généralement pas de garanties solides. Le modèle économique des institutions comme la BAD limite les possibilités d’intervention directe auprès de petites entités locales (ONG, PME/PMI, etc.). Par exemple, il est nécessaire de justifier l’allocation des ressources aux pays pourvoyeurs de fonds; assurer le suivi et la traçabilité auprès de petites entités locales peut se révéler difficile à mettre en place. Néanmoins, l’institution multiplie les actions auprès de ses partenaires locaux, tels que les banques, pour accompagner les femmes entrepreneures.

Peut-on dire qu'il y a des progressions sur la question ?

Les trois intervenants ont été d’accord pour dire que des améliorations sur la question de l’égalité de genre sont à noter sur le continent. Néanmoins, ces progressions ne sont pas encore à la hauteur des efforts déployés et il reste du chemin à faire. Il faut éduquer, sensibiliser et sanctionner.