Le président russe Vladimir Poutine lors de la photo avec les chefs d’État africains lors du sommet Russie-Afrique en 2019. © REUTERS / POOL

Du 22 au 24 octobre s’est tenue dans la ville russe de Kazan, capitale du Tatarstan, la 16eme réunion des BRICS, et la première depuis l’élargissement de cinq à neuf membres, dite “BRICS +” comptant désormais l’Iran, l’Egypte, les Émirats arabes unis et l’Ethiopie au club “de puissances non occidentales”. Cette tentative de rassemblement pensée par la stratégie russe, qui vise à s’implanter et à intégrer les pays du “Sud global” est manifeste surtout en Afrique, qui connaît le rétablissement de l’influence militaire et diplomatique sur le continent. Dix ans, c’est le temps qu’a mis Poutine pour opérer ce basculement géostratégique a priori gagnant, au point de chasser les forces françaises et américaines d’une partie du Sahel. Alors qu’en 2014 le Kremlin annexe la Crimée et intervient dans l’est de l’Ukraine, c’est en 2017 que Moscou commence à mettre en œuvre sa stratégie africaine, notamment au Soudan et en République centrafricaine. L’effort se poursuit à partir de 2020 dans les pays du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) secoués par une série de coups d’État, tandis que Serguei Lavrov multiplie les voyages en Égypte, en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie.

Quels intérêts l’Afrique présente-t-elle pour la Russie?

Avec 17 millions de km2 et d’immenses ressources en hydrocarbures, la Russie est encore aujourd’hui une puissance mondiale. Nostalgique de son empire, elle aspire à étendre son influence. Terrain de prédilection ? L’Afrique, ce vaste continent de 30 millions de km2, comptant 54 États et d’innombrables ressources avec une population jeune et dynamique.

La présence russe en Afrique prend ses origines pendant la guerre froide. Un rapport de l’IHEDN parle de stratégie “bicéphale”, abordant la proximité de l’URSS avec l’Afrique du Sud, notamment par le soutien apporté à l’ANC à l’époque de l’apartheid et la logique des opprimés. Dans les années 1960, alors que les luttes souverainistes font enclencher le processus de décolonisation contre les anciennes puissances européennes, des liens ont pu être noués entre Moscou et des pays comme le Mali de Modibo Keita, le Congo de Patrice Lubumbashi, la Guinée de Sakou Touré, le Ghana de Kwane Nkrumah et l’Afrique du Sud de Nelson Mandela, qui lutte contre l’apartheid. L’Afrique devient alors un terrain de la guerre froide où les blocs occidentaux et les communistes s’affrontent par procuration. L’URSS aide militairement les régimes communistes en Éthiopie, en Angola, au Mozambique. La stratégie russe se fonde également sur la jeunesse estudiantine, dans un large programme universitaire, avec l’accueil de 25.000 étudiants à l’université Patrice Lumumba de Moscou. Mais, suite à l’effondrement du bloc soviétique en 1991, Moscou abandonne ses projets en Afrique.

Quel “soft power” pour la Russie post-guerre froide ?

La présence russe se mesure à l’influence à laquelle elle aspire. Si pendant la guerre froide la Russie tentait de concurrencer les États-Unis sur le plan du “soft power”, elle reprend cette notion depuis les années 2000 avec Vladimir Poutine en la construisant moins en miroir qu’en opposition au modèle américain. La logique de rayonnement et de projection vers l’extérieur a été supplantée par le discours de « confrontation avec l’Occident » et l’image de la “forteresse assiégée”. La première étape symbolique de ce retour est la visite du président en Afrique du Sud et au Maroc. Aujourd’hui, le discours s’appuie sur les amitiés liées à l’époque soviétique en reprenant la logique de la lutte anti-impérialiste et anti-occidentale. Les dirigeants des pays africains voient en la Russie une nouvelle offre géopolitique qui peut servir leurs intérêts.

Sans une oblitération complète de son concept, la notion de soft power a été évincée par la “guerre de l’information”. Dans les milieux russes de la défense et des forces de sécurité, communément appelés siloviki (« partisans de la force »), une thèse fait l’unanimité : une « guerre de l’information » opposerait au niveau mondial la Russie, comme l’Union soviétique à l’époque, à « l’Occident » (Zapad) comme un tout homogène. Les opérations d’information ne sont pas uniquement perçus comme un enjeu à considérer dans l’art opératif et comme une arme pour conquérir, dissuader, déstabiliser ou persuader – elles s’insèrent dans une rivalité mondiale entre des « systèmes civilisationnels » opposés, censés se livrer dans une guerre non déclarée dans un même « espace informationnel ». Cette guerre intègre une large gamme de moyens, comme l’espionnage, le contre-espionnage, la désinformation, la propagande, les cyber-attaques et la destruction de systèmes d’information.

Moscou s’appuie donc sur des moyens irréguliers pour mener cette guerre floue. Souvent extralégales, les stratégies mobilisées s’étendent du déploiement de mercenaires au soutien aux coups d’Etat en passant par des accords de coopération militaire et industrielle, la désinformation, l’ingérence électorale et les accords d’échanges d’armes contre les ressources. La Russie est devenue le numéro un des ventes d’armes sur le continent et fournit 44% des importations d’armes africaines entre 2017 et 2021 selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

La désinformation

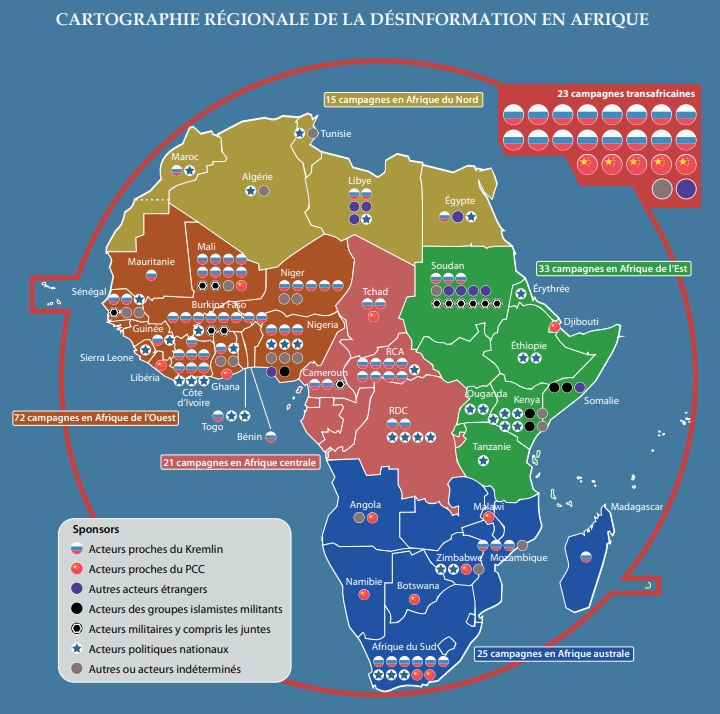

La Russie est le principal pourvoyeur de campagnes de désinformation en Afrique, avec au moins 16 opérations connues sur le continent. D’héritage stalinien (dezionformatsyia), les tactiques ciblées de désinformation en Afrique sont adaptées à la stratégie militaire russe de “guerre ambiguë”. Ces campagnes ont été menées très largement sur tout le continent. En mai 2022, une vidéo de cadavres enterrés a Gossi au Mali a été relayée par les influenceurs pro-russes pour accuser l’armée française de guerre. Cette désinformation a été démontée par l’enregistrement et la diffusion sur les réseaux sociaux montrant des miliciens de Wagner en train d’installer les corps. La Russie cherche systématiquement à saper la démocratie en Afrique tant pour normaliser l’autoritarisme que pour créer un point d’entrée pour son influence.

Les campagnes de désinformation en Afrique ont presque quadruplé depuis 2022. (c) Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 1er avril 2024.

La présence paramilitaire : le groupe Wagner

Désormais renommé Afrika Corps, qui est un sombre rappel à l’armée de Rommel, le tristement célèbre groupe Wagner, autrefois dirigé par Evgueni Prigojine, a tenté d’influencer les résultats nationaux et les récits d’information dans une vingtaine de pays africains. Prigojine, visage de la présence russe en Afrique, a renforcé l’influence indirecte du Kremlin en soutenant des dirigeants autoritaires politiquement isolés et impopulaires qui étaient redevables aux intérêts russes. Ce soutien a pris diverses formes, comme le déploiement de forces paramilitaires et des campagnes de désinformation. En 2017, les premiers pas des milices Wagner se font en Lybie, ou elles combattent avec les troupes du maréchal Khalifa Haftar contre le gouvernement officiel de Tripoli. Elles se battent également au Soudan auprès de l’ancien président Omar el-Bechir. La holding de Prigojine y gagne des contrats pétroliers en Lybie et des mines d’or au Soudan. La Russie y gagne des alliés contre l’Occident et une base militaire à Port-Soudan, emplacement stratégique sur la mer Rouge avant la chute d’Omar el-Bechir. Également en 2017, le rapprochement entre la Russie et la République Centrafricaine permet à Wagner de s’établir à Bangui, alors que l’armée française venait de mettre fin à son opération de maintien de la paix dans ce pays en guerre civile chronique. L’entreprise Wagner s’installe au cœur du pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra et exploite les diamants, l’or et les forets et finance plusieurs médias anti-français. En 2021, au Mali, les Russes font leur plus grosse prise dans la guerre d’influence les opposant à la France. Après deux coups d’Etat militaires, le nouveau pouvoir à Bamako choisit les milices Wagner pour lutter contre les groupes djihadistes sahéliens puis renvoient les soldats français chez eux l’année suivante (fin de l’opération Barkhane). Été 2023, c’est au tour du Niger d’être renversé par des militaires exigeant le départ de l’armée française, ce qui marque la chute du dernier et plus fragile allié des occidentaux au Sahel.

Prigojine appelait cet ensemble d’opérations d’influence imbriquées “l’Orchestre”. Le modèle Wagner, financé par le Kremlin et l’accaparement des richesses africaines, a permis à l’influence russe de s’étendre rapidement en Afrique, et ce malgré très peu d’investissements de la Russie sur le continent. Cette tactique bafouait les droits humains, puisque les forces de Wagner employaient le viol, la torture et les exécutions extrajudiciaires comme armes de pression. Depuis la disparition de Prigojine lors d’un “accident” d’avion en août 2023, la Russie doit trouver un moyen d’opérer son influence sans le groupe et le gouvernement ne peut plus prétendre à l’ignorance ou à l’impuissance face aux actions illégales et déstabilisatrices de Wagner.

Quel positionnement pour l’Afrique à l’ère d’une redéfinition de l’ordre géopolitique ?

Face aux enjeux géopolitiques actuels, l’Afrique occupe une position floue entre la Russie et les puissances occidentales. Le point de bascule qui projette les pays africains vers ce néocolonialisme russe est sans doute la guerre civile Libyenne de 2011, qui aboutit à la chute de Kadhafi mais aussi au chaos dans le pays et à la diffusion de stocks d’armes, de munitions et de combattants à travers le Sahel, créant des groupes armés contre lesquels Wagner combat pour asseoir son emprise. Outre ces techniques brutales, la Russie, en tant que grande puissance céréalière, exerce une influence non négligeable sur plusieurs pays africains fortement dépendants de ses exportations de blé, ce qui lui permet de brandir la menace de ruptures d’approvisionnement dans un contexte de pénuries alimentaires exacerbées par la guerre en Ukraine. La Russie utilise également son poids dans le secteur des hydrocarbures, notamment en tant que membre de l’OPEP+, pour exercer une pression sur des pays comme l’Algérie et le Nigeria, principaux producteurs africains, afin qu’ils n’augmentent pas leurs exportations vers l’Europe. En parallèle, Moscou mène une offensive diplomatique active en Afrique, en multipliant les sommets Russie-Afrique et en cherchant à contourner les sanctions économiques occidentales. Ce positionnement a entraîné des divisions parmi les États africains : si seule l’Érythrée s’est opposée à la résolution de mars 2022 demandant l’arrêt de l’agression russe contre l’Ukraine, 17 pays se sont abstenus, 8 pays n’ont pas participé au vote et 27 ont voté en faveur de la résolution, illustrant la diversité des alliances et intérêts en jeu.

En définitive, l’influence russe en Afrique affiche une bicéphalie, d’une part avec l’engagement direct et officiel de l’Etat russe à travers la refonte de ses liens diplomatiques, entre sommets et visites, les liens commerciaux, ses ambassades et ses outils d’influence comme les médias Sputnik et Russia Today. D’autre part, le groupe Wagner (depuis renommé Afrika Corps) exerçait une influence plutôt localisée, avec des médias locaux et à travers les réseaux sociaux pour la désinformation de masse, mais aussi par la formation au combat et surtout par la menace, voire une violence brutale et inouïe comme nous l’avons vu précédemment, faisant des milliers de victimes, même civiles. Afrika Corps, également connu sous le nom Corps expéditionnaire russe (CER), est le successeur du groupe Wagner – il est plus contrôlé par l’Etat russe. Le nouveau groupe est constitué d’anciens combattants de Wagner et semble étroitement contrôlé par le vice-ministre russe de la Défense Iounous-bek Evkourov et le général de la direction générale des renseignements de l’État-major des Forces armées de la fédération de Russie, Andreï Averianov. En comparaison du Groupe Wagner, cette entité joue un rôle moindre et plus intégré, visant davantage à remplir le vide sécuritaire laissé par le retrait des puissances occidentales, la France en particulier, dans la région du Sahel.